これから日本にとって必要なことは 経済的自由Economic Freedomを高めること

2025年も残り2ヶ月半くらいになりました。戦後80年が過ぎ、2026年は日本にとって大変化が起こる「国難」の年となりそうです。この危機をチャンスに変えるためには何をすべきか?

前回(9/21記事)「IMD競争力ランキング、日本企業の経営力は69カ国中65位」とお伝えしました。

これから高市新総理のもとで積極財政と高圧経済で日本経済を強くすると期待しているところですが、具体的にはどんなことを志して実行していけばよいのか?そのヒントになる経済学上の理論的根拠をお伝えしたいと思います。

一つは、カナダのバンクーバーに拠点を置く独立系の政策研究所、フレイザー研究所(Fraser Institute)が発表する「経済的自由Economic Freedom」の枠組みです。もう一つは、イノベーションを創造的破壊と捉え、定量的・政策的に操作可能な形に示した(数式で証明)アギヨン=ホーウィット理論です。イノベーションを資本主義の基本的な成長要素に組み入れたのはシュンペーターですが、イノベーションをより精密な理論として経済成長論に組み入れたのがフィリップ・アギヨン、ピーター・ホーウィット、ジョエル・モキイアの3氏で、10月13日にノーベル経済学賞が贈られました。それぞれについてみていきましょう。

1.経済的自由と市民社会の成熟度

最初に、世界の国々の「経済的自由」の発展度を示すフレイザー研究所による2025年年次レポート「世界の経済的自由 Economic Freedom of the World」をかいつまんでまとめてみます。

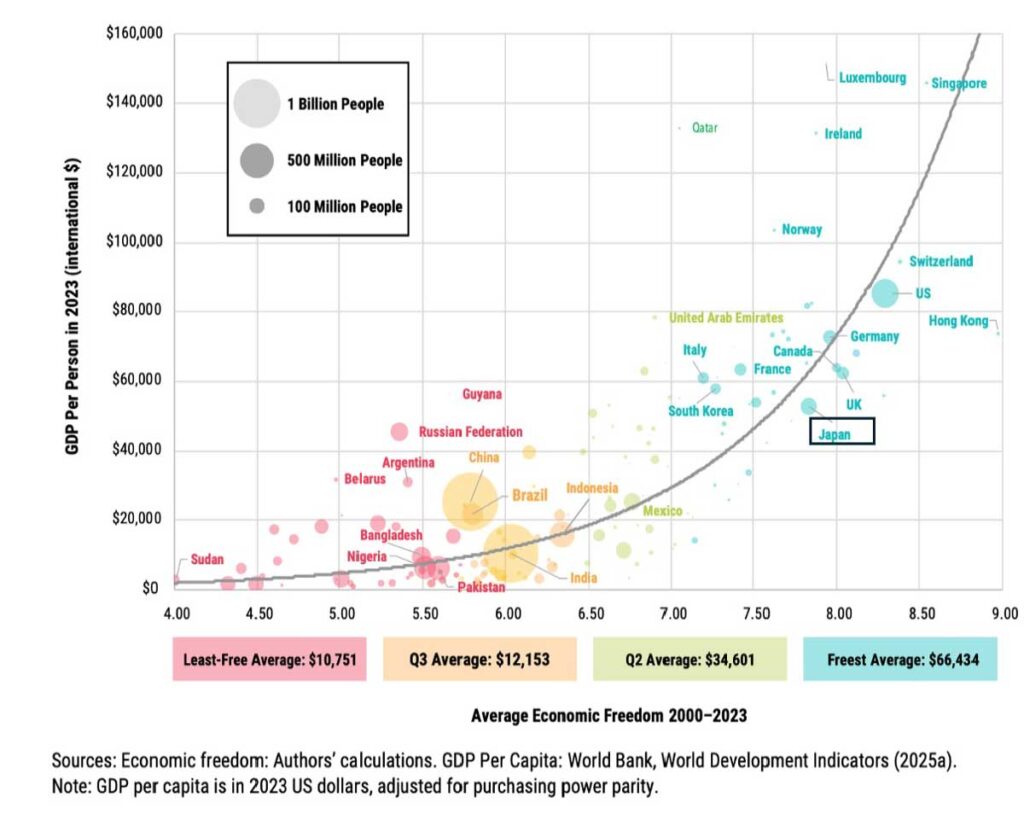

下のグラフでは、それぞれの国の円の大きさが人口を表します。横軸は「経済的自由」の度合いを示します。縦軸は一人当たりGDPを示します。グラフの右上に位置する国ほど、自由度が高く、国民が豊かです。自由度の高い順から青、薄緑、黄色、赤に色分けされています。

ざっくり見て経済的自由と豊かさには相関性が高く、特に経済的自由度が7を超えてくると相関性が急速に深まります。青く記された国々は先進国、「G7」です。先進国の中で日本の位置づけを見ると、欧米や韓国に比べて一人当たりの所得が低いです。IMD総合ランキングで1989年から数年間日本が1位だったことを考えると、日本の国力は相対的に低下し続け、国民の所得も下がり続けていることがわかります。

先進国のトップクラスに位置するのは、シンガポール、ルクセンブルク、アイルランド、ノルウェー、スイスといった人口の少ない小規模な国です。この辺りはIMDランキングと類似点があります。

次に中国、インド、ブラジル、インドネシアが黄色で、ロシアは赤で記されています。いわゆるBRICs諸国は、経済的自由度も低く、ロシアを除くと一人当たりのGDPは先進国の4分の1か5分の1程度です。おそらく市民生活の満足度という点では先進国のレベルからはかなり低いと想像できます。

同研究所では「経済的自由」を計量化するのに160項目以上の詳細な指標を設けています。その重要な5つの要素として、 (1) 法制度 Legal System、(2) ビジネス上の規制 Business Regulation、(3) 貿易と資本の自由 Trade & Capital Freedom、 (4) 中央銀行と通貨制度 Sound Money、(5) 政府の規模 Size of Governmentがあります。

そして、この5要素の経済的自由への貢献度は高い順に (1)から(5)です。国が豊かになるにつれ経済的自由は高まりますが、そのためには第1に「法の支配」が必須です。公正な裁判が市民にとって非常に重要です。賄賂や腐敗が蔓延して市民の権利が守られない社会は豊かになれません。第2に、業界やビジネスにおいて規制が厳しく、執拗な利権を持つ既得権益者に牛耳られている産業構造だと、企業が市場への参入を阻まれたり、選択の幅が狭められ、自由な競争が歪んでしまい、イノベーションは起こらなくなります。第3に政府が海外貿易や資本移動を制限する場合、加えて、中央銀行がインフレ対策に失敗したり、自国通貨の切り下げ/切り上げに対して誤った政策をとる場合、その国の経済的自由は狭められます。最後に、政府が大きいか小さいかといった問題は、これまでの(1)から(4)の項目が満たされていれば、市民の満足度が高まり、経済的自由にそれほど大きな影響はないようです。

以上の点をIMDの世界ランキングと照らし合わせると、日本の成長を弱めている業界の岩盤規制やしがらみが企業経営トップの意識を弱め、イノベーションや新規事業への投資から遠ざけてきたのではないかと推測されます。

2.イノベーションを正当化するアギヨン=ホーウィット理論

アベノミクス3本の矢(金融緩和、財政刺激策、成長戦略)では3本目の矢は折れたままで、今後高市氏に期待される「強い経済」の理論的基盤にはアギヨン=ホーウィット理論がピッタリとフィットします。日本に徹底的に足りていない「破壊と創造」の循環、これを創り出す仕組みを政府が呼び水的に整備してくれさえすれば、イノベーションが起こり、好循環が生まれると期待できます。

プレジデント・オンライン(10/15付)で、田中道昭氏(日本工業大学大学院教授)がノーベル経済学賞に輝いたアギヨン=ホーウィット理論を整理してわかりやすく解説されています。ぜひご一読ください。これぞまさに日本の成長戦略として活用すべきです。

記事:ノーベル経済学賞研究で「日本人の給与が上がらない理由」がわかった…日本の生産性を下げた”悪しき文化” (PRESIDENT Online)

一方、シュンペーター「破壊と創造」の循環が日本に足りていないとはいえ、「企業は人なり」。企業経営のトップに立つ人たちの世界観の欠如、視野の狭さ、自己保身と我欲の強さといったリーダーとしての資質の低下が最も重大な阻害要因だと私は考えます。大企業や政府官僚は既得権益を守るあまり、新しい創造の芽を潰し、変化を受け入れないために制度を硬直化させて成長を止めてきたのですから、日本の若い人たちがやる気や志を失い、結果として景気が停滞してしまうのはやむを得ません。

2026年から日本は内外の課題を抱え、岐路に立ちます。変化を受け入れ、創造的破壊を恐れず、前に進む勇気を持てるか?失敗してもやり直せる明るい社会を築き、破壊と創造を自己変革につなげ、変化のデザインを幸福の構造にまで高められるか?日本人が誇り高い市民として世界で輝けるか?戦後80年をゼロベースで見直し、挙国一致、官民一体で日本の経済的自由と所得向上を目指すときです。国民は何をすべきか分かっているし、あとは執行・実行あるのみ。

コメントは締め切りました。